Короткий опус о кривизне поля изображения старых портретников.

Написано Андрей АМ,

29 May 2012

·

11267 просмотров

NB! Всё нижесказанное не следует относить к современным объективам "портретных" ФР.

Как-то, пару лет назад, мне попал в руки Далльмайеровский проекционник классической Петцвалевой схемы*.

В процессе эксплуатации я был несколько озадачен изрядной кривизной поля изображения, что привело сперва к довольно-таки занудному тестированию, а затем (когда по-улеглось ошеломление), и к более детальному изучению некоторых оптических особенностей портретной оптики XIX века.

Итак...

Пожалуй общеизвестно, что, вплоть до конца позапрошлого века, практически единственным портретным объективом был объектив Петцваля, поскольку все остальные значительно уступали ему в светосиле (а тогда это было действительно актуально). Так же известно, что эти объективы обладают значительной кривизной поверхности изображения.

Впрочем, современныйфорумный фотограф, привыкший к анастигматам, плоховато представляет себе, что же подразумевается под словом "значительной". Как впрочем, и о визуальных последствиях, которые может иметь сама эта "кривизна" (окромя пресловутого замыливания углов).

Однако, для начала, надо бы определиться с терминологией.

Напомню, что "кривизна поля изображения" - это аберрация третьего порядка, в результате которой (и при отсутствии иных аберраций) изображение точки лежит не на плоскости, а на параболоидальной поверхности, которую в области близкой к оптической оси можно принять сферической. Причём, эта поверхность может быть как вогнутой, так и выпуклой по отношению к объекту.

В следствие чего, изображение плоского объекта будет иметь неравномерную резкость "по полю". То есть, если фокусироваться на центральных точках такого объекта, его края будут лежать вне плоскости фокуса и изобразятся не резко. Если же установку на резкость производить по краям плоского объекта, то нерезкой будет центральная часть изображения.

Однако, тут есть важная деталь частенько упускаемая многочисленными копипастерами.

Собственно аберрация, именуемая "кривизной поля изображения", и описываемая четвёртой суммой (коэффициентом) Зейделя (SIV) отределяет форму поверхности изображения только в том случае, если отсутствуют иные аберрации. Поэтому, реальная форма поверхности - это, как правило, так называемая "средняя кривизна", прямо и непосредственно связанная с астигматизмом** системы, и часто определяемая именно им (впрочем, в случае объективов Петцваля, 4-я сумма действительно очень велика и, практически, определяюща).

Поскольку поговорить я хочу именно о реальной кривизне, то в дальнейшем, под термином "кривизна поверхности изображения", будет подразумеваться именно "средняя кривизна" (если не оговорено иное). Здесь, так же, стоит отметить, что благодаря присутствию других аберраций форма "средняя кривизны" может заметно отличаться от "параболоидальной поверхности".

Далее...

Хотя мы и говорим о кривизне поля изображения, однако это означает, что при фотографировании объемного объекта/сцены, мы, по сути, имеем дело с искривлением поверхности фокусировки. Соответственно, каждый объект лежащий на этой искривлённой поверхности оказываются резче любых других лежащих в той же плоскости.

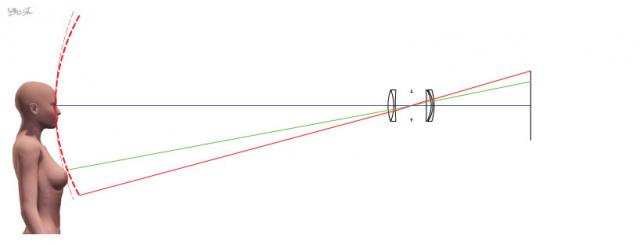

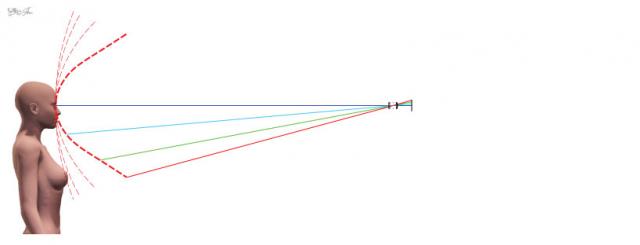

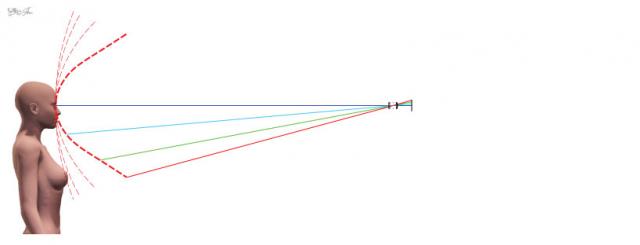

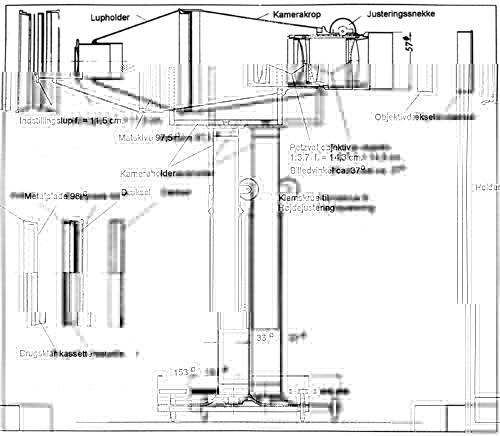

Поскольку мне лучше думается "в картинках", я попробовал нарисовать расчётную поверхность фокусировки для некогда популярного "Патентованного Портретника Далльмайера" (благо, у меня нашлась патентная схема данного объектива со всеми необходимыми параметрами). Хотя данный объектив несколько модифицирован относительно оригинала, однако его оптические характеристики достаточно типовые для портретных объективов подобной схемы.

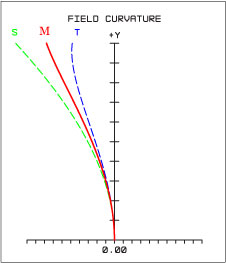

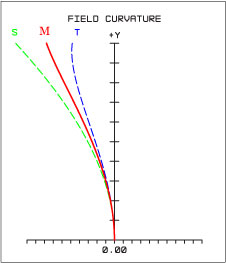

Так, из графика астигматизма/кривизны поля видно, как форма астигматических поверхностей S и T обуславливает форму средней кривизны М. Причём можно отметить, что объектив имеет некоторый отрицательный (тангенциальная поверхность (T) правее сагиттальной(S)) астигматизм, что несомненно скажется на распределении резкости по кривому полю (а заодно и "закрутит" задний план).

Схема была приведена к ФР 600мм, поскольку данное ФР соответствует классическому "портретному" (1/2) отношению диагональ/ФР для тогдашнего "полного формата" (18х24 см***).

Угол поля изображения объектива +/- 15град. Это чуть больше, нежели определяемые форматом 28°, но это максимальный допустимый угол зрения/изображения для объективов данного типа.

Диафрагма максимальная****.

Рост "модели" приведён к 170 см.

Сама кривая строилось на основании диаграммы ZEMAX-а показывающей величину кружка рассеяния для заданных точек поля зрения/изображения, т/е, по сути, с учётом всех аберраций и геометрического виньетирования. Хроматизмами я пренебрёг, во избежание ненужного усложнения.

В общем, как-то вот так пройдёт поверхность фокусировки для расстояния 1,5 м. от передней линзы*****.

Вроде ничего ужасающего...

Кроме, разве что, размера самого объектива (диаметр световых поверхностей 20 см).

Впрочем, не стоит забывать, что это всё таки "ФФ", который не всяк фотограф мог себе позволить.

***

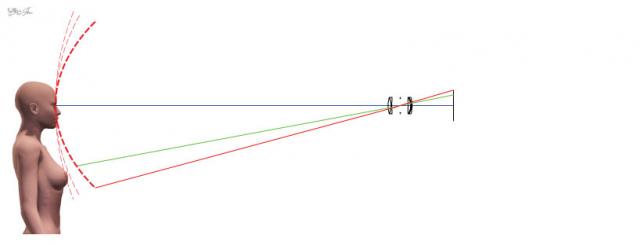

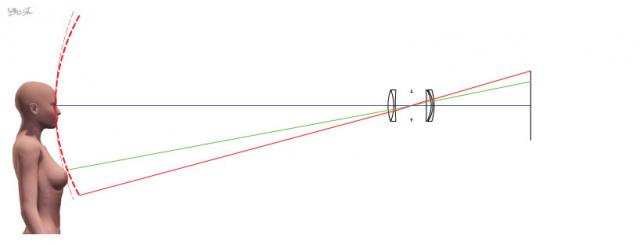

Более массовым среди профессионалов был "кроп" 12х18 с его портретным ФР 430.

Ожидаемо... Поскольку в данном случае реальная кривизна поверхности изображения/фокусировки в основном определяется величиной 4-го коэффициента, который, в свою очередь, напрямую связан с радиусами кривизны оптических поверхностей, то по мере уменьшения ФР увеличивается и кривизна поверхности фокусировки/изображения. Грубо говоря, масштабируя схему, мы масштабируем и радиус кривизны. И чем меньше ФР, тем меньше и радиус кривизны (а чем больше, тем больше).

***

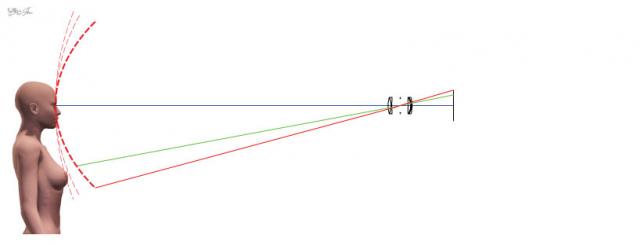

Динамика понятна, так что, можно сразу взглянуть результаты для совсем уж любительского формата "Сarte de visite" (~ 6х9 см)...

Мда... Уверен, что комментарии излишне. А ведь это нынешний "средневерхний".

Что же будет на нынешнем ФФ...

***

Ладно. Масштабирую до общеизвестных 86 мм.

Упс... Могу предположить, что сакраментальные "бивни мамонта" тут отдыхают. Впрочем, наличие в системе небольшого отрицательного астигматизма всё-таки малость "распрямило" периферию поля. Иначе было бы ещё хуже... Конечно, ежли б не было необходимости сохранять "портретную" дистанцию, и тем паче, ежли б смогли отмасштабировать модель заодно с объективом, то картина не была б столь удручающей. Но в реальности получается именно так.

В общем, становится очевидно, что данная оптическая схема, несмотря на всю её легендарность, практически малоприменима на коротких ФР без какой-либо значительной модификации.

И воткнутый в малоформатку кинопроекционник, никогда не станет "Настоящим Старинным Потретником Петцваля". Даже при полной аутентичности схемы. Увы...******

Впрочем, наиболее интересным мне показался тот факт, что кривизна поля портретных объективов XIX века оказалась достаточно велика, чтобы существенно влиять на изображение.

Причём, её влияние выражалось именно в многоплановой резкости, а не в банальном замыливании углов. И соответственно, фотограф вполне мог использовать её, как визуальный эффект.

К тому же, стало очевидным, что сдвиг/наклон - это скорее техническая необходимость, нежели креативная блажь.

-------------------------------------

* см. "Объектив Петцваля" на Википедии.

** см. "Астигматизм" на Википедии.

*** Хотя, если уж буквоедничать, то Full-plate это 6 1/2" x 8 1/2"

**** Диафрагмозависимые аберрации (СФА, и, в особенности, кома) могут несколько изменить реальную кривизну поверхности изображения/фокусировки, но только, если они совсем уж плохо исправлены. В остальных случаях ими можно пренебречь.

***** Поскольку, в данном случае, кривизна поверхности изображения обусловлена в основном 4-ым коэффициентом, то она никак не зависит от положения объекта в пространстве. Т/е дистанция до объекта никак не влияет на форму кривой.

****** Ну разве что, кукол снимать. Соответствующего масштаба...

"Кривой, и ещё кривее" © Уничижительная характеристика.

Как-то, пару лет назад, мне попал в руки Далльмайеровский проекционник классической Петцвалевой схемы*.

В процессе эксплуатации я был несколько озадачен изрядной кривизной поля изображения, что привело сперва к довольно-таки занудному тестированию, а затем (когда по-улеглось ошеломление), и к более детальному изучению некоторых оптических особенностей портретной оптики XIX века.

Итак...

Пожалуй общеизвестно, что, вплоть до конца позапрошлого века, практически единственным портретным объективом был объектив Петцваля, поскольку все остальные значительно уступали ему в светосиле (а тогда это было действительно актуально). Так же известно, что эти объективы обладают значительной кривизной поверхности изображения.

Впрочем, современный

Однако, для начала, надо бы определиться с терминологией.

Напомню, что "кривизна поля изображения" - это аберрация третьего порядка, в результате которой (и при отсутствии иных аберраций) изображение точки лежит не на плоскости, а на параболоидальной поверхности, которую в области близкой к оптической оси можно принять сферической. Причём, эта поверхность может быть как вогнутой, так и выпуклой по отношению к объекту.

В следствие чего, изображение плоского объекта будет иметь неравномерную резкость "по полю". То есть, если фокусироваться на центральных точках такого объекта, его края будут лежать вне плоскости фокуса и изобразятся не резко. Если же установку на резкость производить по краям плоского объекта, то нерезкой будет центральная часть изображения.

Однако, тут есть важная деталь частенько упускаемая многочисленными копипастерами.

Собственно аберрация, именуемая "кривизной поля изображения", и описываемая четвёртой суммой (коэффициентом) Зейделя (SIV) отределяет форму поверхности изображения только в том случае, если отсутствуют иные аберрации. Поэтому, реальная форма поверхности - это, как правило, так называемая "средняя кривизна", прямо и непосредственно связанная с астигматизмом** системы, и часто определяемая именно им (впрочем, в случае объективов Петцваля, 4-я сумма действительно очень велика и, практически, определяюща).

Поскольку поговорить я хочу именно о реальной кривизне, то в дальнейшем, под термином "кривизна поверхности изображения", будет подразумеваться именно "средняя кривизна" (если не оговорено иное). Здесь, так же, стоит отметить, что благодаря присутствию других аберраций форма "средняя кривизны" может заметно отличаться от "параболоидальной поверхности".

Далее...

Хотя мы и говорим о кривизне поля изображения, однако это означает, что при фотографировании объемного объекта/сцены, мы, по сути, имеем дело с искривлением поверхности фокусировки. Соответственно, каждый объект лежащий на этой искривлённой поверхности оказываются резче любых других лежащих в той же плоскости.

Поскольку мне лучше думается "в картинках", я попробовал нарисовать расчётную поверхность фокусировки для некогда популярного "Патентованного Портретника Далльмайера" (благо, у меня нашлась патентная схема данного объектива со всеми необходимыми параметрами). Хотя данный объектив несколько модифицирован относительно оригинала, однако его оптические характеристики достаточно типовые для портретных объективов подобной схемы.

Так, из графика астигматизма/кривизны поля видно, как форма астигматических поверхностей S и T обуславливает форму средней кривизны М. Причём можно отметить, что объектив имеет некоторый отрицательный (тангенциальная поверхность (T) правее сагиттальной(S)) астигматизм, что несомненно скажется на распределении резкости по кривому полю (а заодно и "закрутит" задний план).

Схема была приведена к ФР 600мм, поскольку данное ФР соответствует классическому "портретному" (1/2) отношению диагональ/ФР для тогдашнего "полного формата" (18х24 см***).

Угол поля изображения объектива +/- 15град. Это чуть больше, нежели определяемые форматом 28°, но это максимальный допустимый угол зрения/изображения для объективов данного типа.

Диафрагма максимальная****.

Рост "модели" приведён к 170 см.

Сама кривая строилось на основании диаграммы ZEMAX-а показывающей величину кружка рассеяния для заданных точек поля зрения/изображения, т/е, по сути, с учётом всех аберраций и геометрического виньетирования. Хроматизмами я пренебрёг, во избежание ненужного усложнения.

В общем, как-то вот так пройдёт поверхность фокусировки для расстояния 1,5 м. от передней линзы*****.

Вроде ничего ужасающего...

Кроме, разве что, размера самого объектива (диаметр световых поверхностей 20 см).

Впрочем, не стоит забывать, что это всё таки "ФФ", который не всяк фотограф мог себе позволить.

***

Более массовым среди профессионалов был "кроп" 12х18 с его портретным ФР 430.

Ожидаемо... Поскольку в данном случае реальная кривизна поверхности изображения/фокусировки в основном определяется величиной 4-го коэффициента, который, в свою очередь, напрямую связан с радиусами кривизны оптических поверхностей, то по мере уменьшения ФР увеличивается и кривизна поверхности фокусировки/изображения. Грубо говоря, масштабируя схему, мы масштабируем и радиус кривизны. И чем меньше ФР, тем меньше и радиус кривизны (а чем больше, тем больше).

***

Динамика понятна, так что, можно сразу взглянуть результаты для совсем уж любительского формата "Сarte de visite" (~ 6х9 см)...

Мда... Уверен, что комментарии излишне. А ведь это нынешний "средневерхний".

Что же будет на нынешнем ФФ...

***

Ладно. Масштабирую до общеизвестных 86 мм.

Упс... Могу предположить, что сакраментальные "бивни мамонта" тут отдыхают. Впрочем, наличие в системе небольшого отрицательного астигматизма всё-таки малость "распрямило" периферию поля. Иначе было бы ещё хуже... Конечно, ежли б не было необходимости сохранять "портретную" дистанцию, и тем паче, ежли б смогли отмасштабировать модель заодно с объективом, то картина не была б столь удручающей. Но в реальности получается именно так.

В общем, становится очевидно, что данная оптическая схема, несмотря на всю её легендарность, практически малоприменима на коротких ФР без какой-либо значительной модификации.

И воткнутый в малоформатку кинопроекционник, никогда не станет "Настоящим Старинным Потретником Петцваля". Даже при полной аутентичности схемы. Увы...******

Впрочем, наиболее интересным мне показался тот факт, что кривизна поля портретных объективов XIX века оказалась достаточно велика, чтобы существенно влиять на изображение.

Причём, её влияние выражалось именно в многоплановой резкости, а не в банальном замыливании углов. И соответственно, фотограф вполне мог использовать её, как визуальный эффект.

К тому же, стало очевидным, что сдвиг/наклон - это скорее техническая необходимость, нежели креативная блажь.

-------------------------------------

* см. "Объектив Петцваля" на Википедии.

** см. "Астигматизм" на Википедии.

*** Хотя, если уж буквоедничать, то Full-plate это 6 1/2" x 8 1/2"

**** Диафрагмозависимые аберрации (СФА, и, в особенности, кома) могут несколько изменить реальную кривизну поверхности изображения/фокусировки, но только, если они совсем уж плохо исправлены. В остальных случаях ими можно пренебречь.

***** Поскольку, в данном случае, кривизна поверхности изображения обусловлена в основном 4-ым коэффициентом, то она никак не зависит от положения объекта в пространстве. Т/е дистанция до объекта никак не влияет на форму кривой.

****** Ну разве что, кукол снимать. Соответствующего масштаба...

Создать свою тему оформления

Создать свою тему оформления

Цитата

А меня и на кропе твой Пецваль торкнул. И есть пробные кадры. Но ты ж его "зажал", и не даешь его мне погонять в "правильных" жанрах, хоть я его выпрашиваю у тя уже год... взамен на 77-й. ))

Да, спасибо. Интереснаяый опус. Вопросы будут, позже... ))