Чтобы получать возможность матричного экспозамера, установки диафрагмы с камеры и режима P-TTL, на фланце объектива должны быть созданы 4 изолированных участка и один выступающий подпружиненный контакт. Именно изготовление последнего (на рис. 1 он показан стрелкой) представляет некоторую трудность, а все остальные переделки достаточно просты.

В имеющихся в интернете рекомендациях по переделке байонетов изолирующие участки предлагают получить неглубоким засверливанием, однако такой вариант был отвергнут, как не щадящий контакты камеры. В предлагаемом варианте сделаны сквозные отверстия сверлом Ф2.5 и затем в них запрессованы кусочки полистирола (например, от пластмассовых зубочисток) и аккуратно заподлицо срезаны ножом. Разметку отверстий на фланце делать можно разными способами, но в любом случае опорной точкой должен служить фиксирующий штифт на камере и ответная проточка под него на объективе. Правильность выполненной сверловки легко проверить, надев фланец на камеру. Контакты на камере должны быть видны по центру сделанных отверстий или уж во всяком случае, не касаться фланца.

Еще одна неприятность, встречающаяся при переделке – попадание крепёжного винта на объективе в область, где должен быть крайний правый изолятор (если смотреть так, как показано на рисунке). Чтобы не портить внешнего вида фланца, это отверстие во фланце было рассверлено до Ф2.5, в нём нарезана резьба М3 и затем закручена латунная шпилька. Её предварительно отторцованная поверхность должна совпадать с внешней плоскостью фланца. Для фиксации она может быть запаяна с обратной стороны или вклеена на эпоксидную смолу. С внутренней стороны выступающая часть удаляется кусачками. После этого просверлить в этом месте отверстие под изолятор не составляет труда. Количество точек крепления фланца к телу объектива теперь сокращается с 5 до 4. В принципе, это не страшно. Но если хочется, то можно просверлить новое отверстие и нарезать в корпусе объектива резьбу М1.6. Это новое место крепления видно на верхнем снимке (крайний винт с правой стороны).

Чтобы фланец имел качественный вид, после разметки и сверловки отверстий он был гальванически покрыт тонким слоем никеля. В результате внешняя сторона фланца выглядит достаточно прилично. Если вы готовы пренебречь эстетикой и терпеть обнажившуюся латунь, то часть процедур можно опустить.

Итак, считаем, что фланец готов. Теперь нужно сделать пружинящий контакт и гнёзда под него в корпусе объектива. На следующем снимке можно видеть всю конструкцию контакта в сборе.

Для крепления хвостовика пружины в обойме объектива сверлится глухое (!) отверстие диаметром 0,6мм и делается бороздка ножом для укладки пружины (см. внизу). Напротив задней части самого контакта делается еще одно углубление сверлом Ф2-2.5мм (на левом снимке оно вверху, под контактом). С внутренней стороны кромка отверстия после сверловки удаляется кусачками или ножом, чтобы появилась полость для выхода пружины. Более детально это место можно разглядеть на другом снимке.

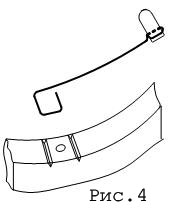

Если есть сложности с поиском сверла Ф0.6мм, то от сверления можно отказаться и использовать другой способ крепления хвостовика пружины, например, такой, как показан на рисунке.

Глубина бороздок должна соответствовать диаметру пружинной проволоки, чтобы она не выступала над кольцевой поверхностью. Её выступание приведёт к сдвигу и перекосу фланца в осевом направлении, что может повлиять на оптические свойства объектива. Чтобы не беспокоиться по этому поводу, бороздки были сделаны. При выполнении этих работ необходимо не допустить попадание стружки внутрь. Более аккуратно и безопасно это можно сделать, если снять обрабатываемое кольцо с объектива. Надо только быть внимательным и не потерять находящиеся там фиксирующий шарик и пружинку.

Несколько слов о конструкции пружинного контакта. Контакт отрезан от штыря, взятого из разъёма типа ШР, его диаметр ~1.4мм. Он свободно, с небольшим зазором проходит в отверстие во фланце диаметром 1.5мм. Пружина сделана из «рояльной» проволоки. Диаметр ~ 0.3мм (например, от балалайки). Как видно из снимков, для удержания контакта конец пружины свёрнут в кольцо и одет на кольцевую проточку в контакте (её можно сделать с помощью надфиля и дрели). Контакт припаивать к пружине не надо, т.к. он должен иметь некоторую свободу движения, но конечно не выпадать.

После такой переделки фланца появляется возможность выставки диафрагмы от камеры в режиме приоритета диафрагмы. Однако, чтобы кольцо диафрагм на объективе при этом не мешало работе автоматики, его обязательно нужно установить на «16» и более не трогать. Можно даже принудительно и навсегда зафиксировать кольцо диафрагм объектива в положении «16».

Если окажется, что выставка диафрагмы от камеры некорректна, то следует отрегулировать диапазон на объективе. Для этого придётся снять переднее декоративное кольцо. Оно легко откручивается с помощью измерительного циркуля или даже канцелярской скрепки.

После этого открывается доступ к трем винтам, фиксирующим линзблок (они видны в углублении).

Однако регулировка пока ещё невозможна. Надо ослабить винты крепления резьбового кольца, а лучше вообще его снять на время регулировки. Тогда вид объектива спереди становится такой:

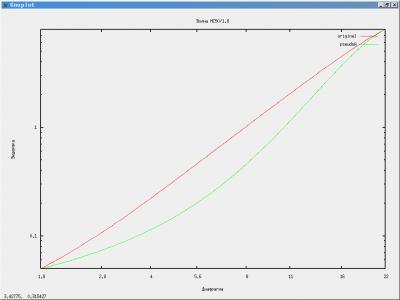

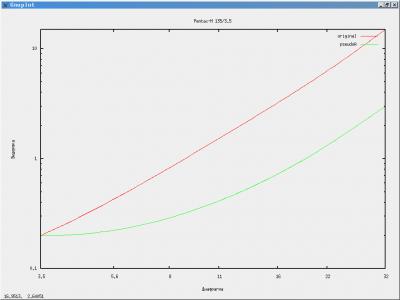

Если теперь ослабить оставшиеся три винта и повращать линзблок, то можно отрегулировать диапазон закрытия диафрагмы. Для удобства наблюдения за размером отверстия, колесо режимов на камере лучше перевести в положение «В». Выставлять значение диафрагмы следует от камеры. На «2» лепестки должны быть полностью открыты, но люфта быть не должно, а на «16» размер отверстия должен быть чуть меньше 3мм, если смотреть спереди. Для более точной регулировки диапазона диафрагмирования следует сделать контрольные снимки. При этом наиболее критична правильность выставки диафрагмы в положении «16».

Переделка, аналогичная описанной возможна и для других. Некоторые ограничения касаются зум-объективов с байонетом «К». Их переделка до полноценного «А» имеет смысл только для тех, у которых светосила не зависит от фокусного расстояния.

При наличии должного количества инструментов и материалов, и если при работе не делать ошибок, то на переделку достаточно одного вечера.

Конечно, конструкции всех объективов различны и поэтому переделка каждого из них, возможно, имеет свои особенности. О местах установки изоляторов и закорачивающего контакта можно составить представление из приведённого ниже рисунка. На нём черной точкой помечен закорачивающий контакт, желтыми заштрихованными кружками – места установки изоляторов, а пунктирными кружками – те места, которые нужно оставить неприкосновенными.